私は1994年に三春町の考古学専門学芸員から家業の仲田種苗園に転職。学芸員はやりがいのある仕事だったが、幼いころに慣れ親しんだ里山の原風景やもっと広い意味での自然に関わりたかったのが転職の原因です。

親の理解があって、1999年に東京農業大学大学院(修士課程)を卒業しました。年齢は39歳。

会社に戻って間もなくして、2000年にオープンするアクアマリンふくしまの材料納品の仕事をもらいました。ランドスケープデザインはプランタゴの田瀬理夫さん、造園工事は箱根植木の大竹保男さんと伊澤哲さん、卸はグンゼグリーンの阿部修さん。

大竹さんは植物分類に詳しく、伊澤さんは日本庭園など高い造園技術を持っていました。阿部さんも植物が好きで詳しかったです。

アクアマリンの「川と沿岸」という屋内展示は、4Fから3Fまでを使って、清流のイワナから汽水のボラを飼育し、しかも植生もそれぞれの環境に合わせるという、当時画期的な考え方でした。田瀬さんと水族館スタッフの安田純さんなどは計画段階で、夏井川流域の風景や植生を詳細にロケハンしていました。

1999年6月頃、私は父茂から楢葉町の山田グリーンさんを紹介してもらって、阿武隈山系の川内村イワナの里の上流にある国有林に入って、妻に作ってもらった弁当と樹木図鑑をリックサックに入れて、樹木調査をしました。阿武隈山系の中通り側はブナだが、浜通り側はイヌブナです。秋には田瀬さんや箱根植木と材検して、山田さんに営林署から払い下げてもらって、翌年イワナ水槽の周辺にイヌブナなどを納品しました。擬岩に作られた狭いところの植栽だったが、水族館スタッフが剪定で維持して26年たった2025年7月現在でも健在です。

1999年に田瀬さんが作成した設計図書には、アゼターフが特記されていました。田んぼのあぜ道のように、草刈りをすることによって維持される豊かな植生です。

当時の水族館職員の土地が常磐道四倉インターチェンジの近くにあり、そこのリュウノヒゲやフキなどを含む植生(山肌)を4Fのフトンカゴに移植しました。4Fは屋内なので、雑草種子の飛来が少なく、25年経過した現在も植生は維持されています。

2001年私は田瀬さんからアゼターフの生産を勧められました。樹木1本草花1ポットを販売するという従来型の植木業ではなく、「風景を売りたい」と思っていた私には願ったり叶ったり。

田瀬さんは、「都市環境は劣化している、また地方も衰退して耕作放棄地が増加している。耕作放棄地でアゼターフを生産して都市に提供すれば、地方も潤う」と私をモチベートしました。

最初は仲田種苗園鮫川農場近くの休耕田を借りて、アゼターフの半栽培を始めました。しかしイヌビエなどの1年雑草の除草が大変で、また山間部の水田土壌は長期間で形成されたもので、これをアゼターフとしてはぎ取ることに、地主が抵抗しました。

そこで種苗家である父茂の指導を得て、種まき寄せ植えの独自技術の開発に取り組み、2003年には完成しました。

アゼターフの半栽培を模索する過程で、鮫川農場の近くの住民から、茅葺屋根の棟は、田んぼの畔をはぎ取りひっくり返して載せるという話を聞きました。

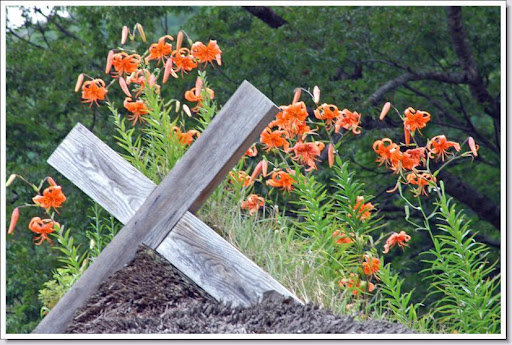

そこで私は、東京農大でお世話になった近藤三雄教授の芝棟の講義を思い出しました。東日本の民家は、芝棟(畔の植生)を乗せて、オニユリなどを植栽します。オニユリは鑑賞だけでなく、飢饉の時に食料となります。私の実家は、45年前に建て替える以前は茅葺屋根で、芝棟にはアヤメが植栽されていました。

当時ドイツ流の薄層緑化が流行していたが、アゼターフのモデルは芝棟であり、目標は私が幼いころ親しんだ里山の原風景です。