こども体験館エッグの建築は、2010年2月頃完成しました。そこから開館10周年の7月中旬までの約5か月に3つの造園プロジェクトが同時進行し、仲田種苗園はいずれも関わりました。

エッグの中庭「何があるのかな」は、田瀬さんのプランタゴが設計施工。仲田種苗園はエッグの森と同時進行で施工下請けを担当しました。

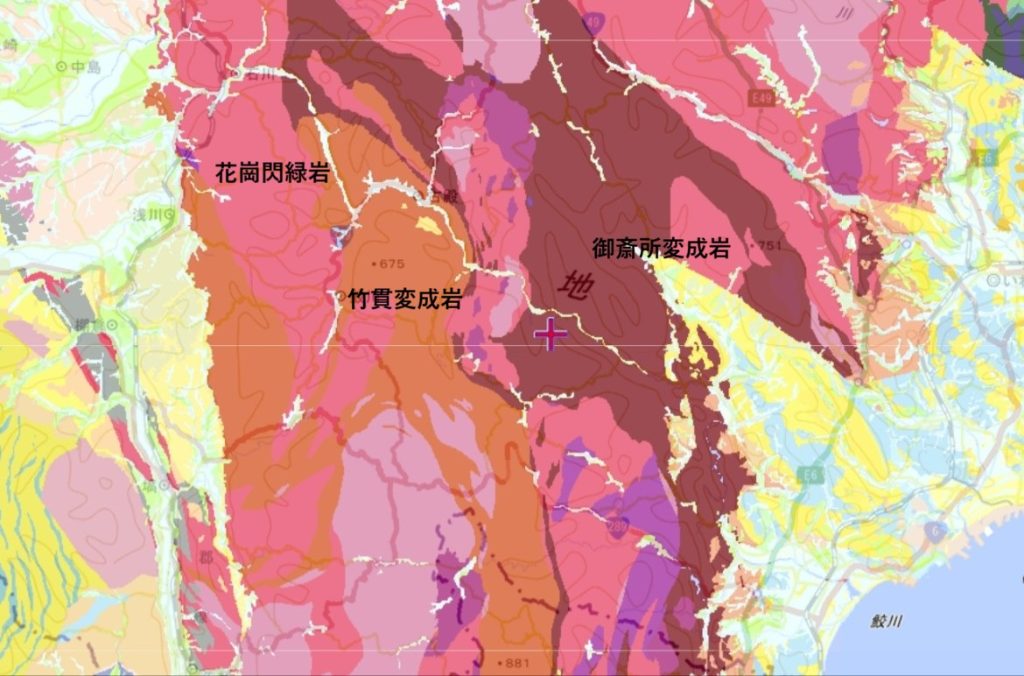

私は、田瀬さんから阿武隈山系の地質と地形を表現したいと相談されました。幸い私が住む石川町は、地質の町として全国に知られているので、当時の歴史民俗資料館などで、短期間に集中して阿武隈山系の地質の概略を学びました。

阿武隈山系では、約1億年前のジュラ紀に、大陸プレートに海洋プレート沈み込む際に、変成岩が形成されます。竹貫変成岩は御斎所変成岩よりも圧力と熱による変成を多く受けており、形成は古いと言われています。

6000万年前に花崗岩(花崗閃緑岩)が隆起して、貫入してきます。形成順序から言えば、竹貫変成岩→御斉所変成岩→花崗岩となります。

逆に鮫川の上流から下流に向かっては、花崗岩、竹貫変成岩、御斉所変成岩を貫通しています。鮫川の地質と地形で設計を組み立てることを田瀬さんに提案したら、快諾されました。

このように田瀬さんは、いつも私の提案を前向きに採用してくれたので、とても楽しかったです。

ペグマタイトは、まれに花崗岩体に見られ、石英、長石、雲母などの鉱物が大きく成長しているのが特徴で、巨晶花崗岩とも呼ばれます。

私が住む石川町は、日本三大ペグマタイト産地。私の自宅兼事務所もペグマタイトの上に立っています。

事務所から1キロにある中井商店は、大きなペグマタイト岩体の上に立地しています。敷地内には長石や珪石を含むペグマタイトが露頭していたので、2トンダンプ一台分を購入して、阿武隈山系の花崗岩を特徴づけました。昭和40年代頃までは長石は、陶器の釉の原料として、石川町野木沢駅から全国に出荷されました。

私の父茂が、鮫川の支流である小松川流域(古殿町松川三株地内)で2haの土地で植木生産をしており、そこは川の氾濫原で竹貫変成岩と一部に上流から流れてきた花崗岩の転石がたくさんありました。

2010年3月上旬、田瀬さんに現地でモックアップを見てもらって、これらの石で鮫川中流域を表現することにしました。田瀬さんはどんなに多忙でも、ロケハンには来てくれました。

3月12日、仲田種苗園の社員たちが、手作業で石を採取、冷たい水で洗ってくれました。

三角形のフトンカゴの高さは、子供の目線に合わせて、70cm。

三角形斜台上部は花崗岩を象徴するペグマタイト(白いのが長石)、斜台の中部は鮫川中流域の竹貫変成岩、下部は鮫川下流域の御斉所変成岩(南條庭石店から購入したゴロタ石)。

阿武隈山系の地質と地形をシンプルにまとめた田瀬さんのデザインです。

施工は、エッグの森で協力してもらっている新光緑営に協力してもらいました。矢吹さんという主任が素晴らしい職人頭で、技術も性格もよく、また蛭田さんという当時70歳ぐらいのおばちゃんの働きぶりがめっちゃすごかったです。

施工は3月15日、16日の2日間で完成しました。

さて中庭の「何があるのかな」という名前は、安部前館長がつけたものです。私はヘビが大嫌いです。施工後1か月ぐらい経過して、山採りしたハイゴケから雑草が生えてきたので、エッグの森の現場監督の合間にちょくちょくと一人で除草をしていました。

ある日、水族館のスタッフが「館長がフトンカゴの中にヘビを放したんだけど、天井から逃げる可能性があるので1か月で止めたんだ」と話しました。なんと私は、そうとも知らずに、除草の間ヘビと同居していたわけです。

田瀬さんのデザインを知るエッグ中庭のランドスケープだが、残念ながら東日本大震災で1m近く沈下したために撤去されました。