【「わくわく・はじまりの森」設計編】

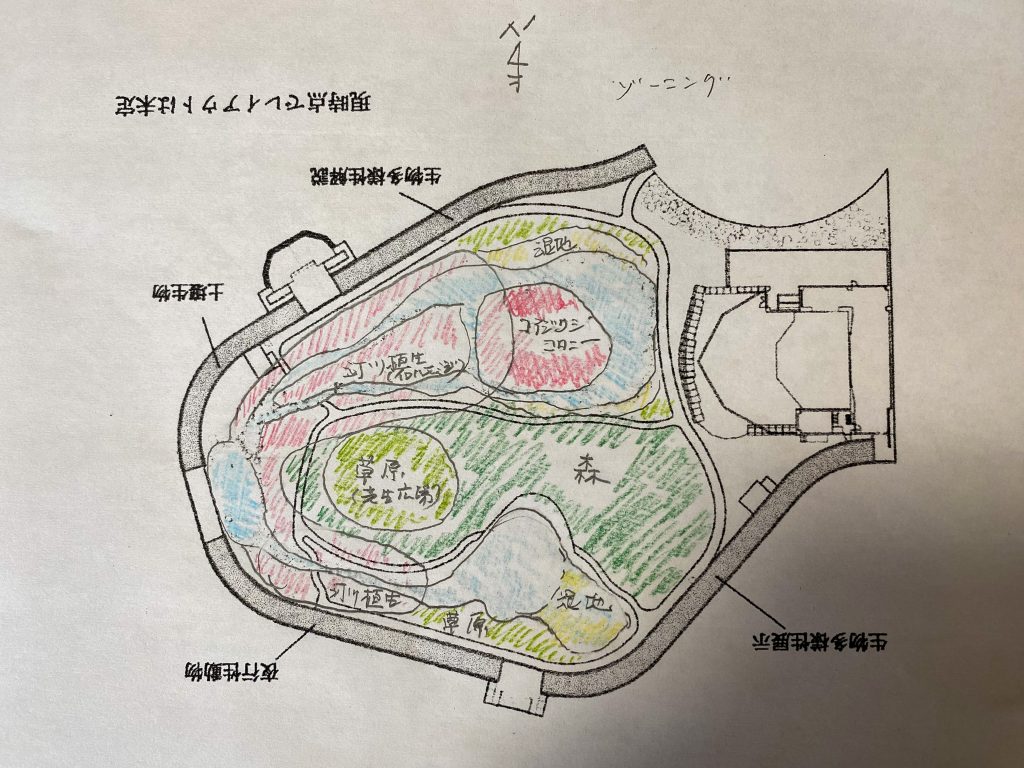

2025年7月は、アクアマリンふくしま開館25周年。それに合わせて「わくわく・縄文の里」を大改修することになりました。縄文の森は防潮効果のカルバートに囲まれた約4000㎡だが、一般の人は中に入れません。大改修では、中に人を入れて、親水や動物と触れ合う場に作り替えようとするものです。名前も「縄文」を外し、後の公募で「わくわく・はじまりの森」に決まりました。

■プローポーザル

2024年3月、仲田種苗園は様々なプロジェクトで連携してきた千葉大学大学院霜田亮祐准教授のパートナー事務所である(株)HUMUSと「ヒュマス仲田種苗園共同企業体」を組織して、プロポーザルに参加しました。

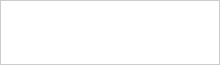

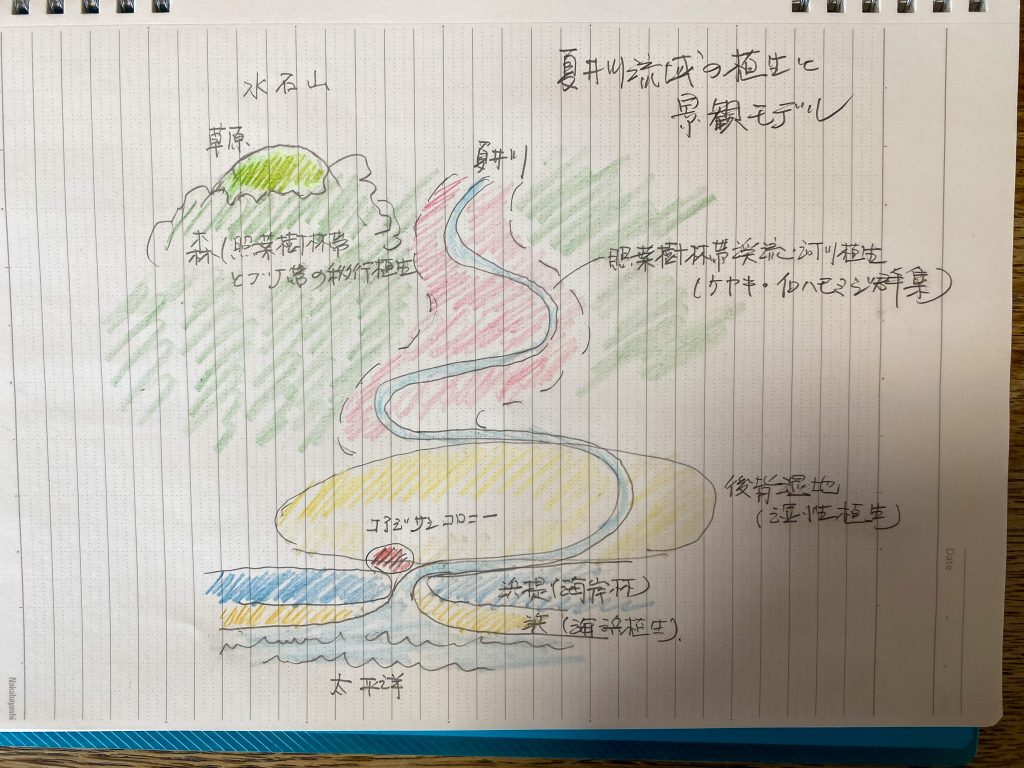

プローポーザルは、夏井川流域の植生と景観をモデルとして、既存の築山と流れ・湿地をゾーニングしました。

古川健館長から、湿地や干潟はすでに水族館内で整備しているので、中流域に絞って対象とするべきだというアドバイスをいただきました。

■設計業務

プロポーザルの結果、設計業務を受託しました。期間は4月~8月。基本計画・実施設計を並行しながら、毎月の定例会で水族館とコミュニケーションを重ねながら進めるという、かなりタイトな業務でした。

水族館は、神田武志飼育展示統括部長をリーダーに、吉村光太郎さん(植栽)、永山駿さん(両生類)、荒木美紀さん(哺乳類)、城倉昴さん(施設管理)。

設計は霜田さん、ヒュマスの倉田怜伽さん、仲田種苗園は私と佐川憲一プロジェクトマネージャ。

水族館の皆さんは、専門にこだわりがあるので、毎回の定例会はかなりエキサイティングでした。

平面図のうち、お出迎えタヌキについては、前回のブログで紹介しました。

■設計チーム合宿

2024年6月28日29日、HUMUSが里山園芸民泊で合宿して、仲田種苗園の在来種シードバンク「妖精の森」などを見ながら、里山のデザインを練りました。

■川がきの遊び場

集客として、もっとも期待されたのが、川遊びエリア(現「川がきの遊び場)。です。期待が大きいだけに、室内の会議ではなかなか具体策がまとまりません。そこで私は、現場での確認とモデルとする夏井川中流域のロケハンを提案したところ、水族館では快諾してくれました。

2024年7月3日午前、古川健館長、城倉昴さんと興海佑さんと現場で親水流れの位置だし。施設業務業者の助川さんには、埋設管の推定位置を教えてもらいました。

午後は城倉さんと興さんと、夏井川中流のロケハンに行きました。現場では大きな石は搬入できないので、手ごろなサイズの中での大小のバランス、上流と下流での石の密度の違い、そして川遊びとして重要な澱みなどを確認しました。

以下は完成写真です。

■ 植生調査

2024年7月19日、水族館吉村光太郎さんとHUMUSの倉田さん、私の3人で、夏井川流域の植生調査をしました。夏井川はイロハモミジ自生地で秋の紅葉がすばらしく、行楽客も多い。「もみじ谷」をはじまりの森の目玉にすることを確認しました。

また渓流には(オオ)ヤシャゼンマイなどの自生種が認められるので、植栽に反映することにしました。ただしヤシャゼンマイやタマアジサイなど地域性苗木の生産がないものは、事業期間の植栽後も計画的に採種や挿し木で繁殖させることで、はじまりの森がこの地域のシードバンク的存在にしようというビジョンを立てました。

■水族館の里山研修

2024年8月19日、今回プロジェクトの水族館スタッフが、妖精の森や二本ブナまで片道1キロの中田トレイルを散策して、里山のデザインとしての切り取り方などを私がレクチャーしました。水族館は365日営業、全員の休みが一致することは稀なので、別なスタッフが別な日に。

以下モミジ谷と原っぱの完成写真です。

■ボスケ

築山頂部に植栽するシンボルツリーが難問でした。絵の得意な吉村光太郎さんが描くスダジイは立派。私の経験から、実物大に換算すると、高さ10m、幹周1mを超えます。重量は8トンくらいか。どんなでかいラフターでも届かないし、ユンボはコンマ2.5がやっとで、重量は1トン未満しか運び上げられません。

そこで茨城県のグリーンセンター中村園芸に問い合わせたところ、高さ8mでは異例に細い幹周40cmのスダジイが何本かあるとのこと。さっそく見に行って樹形が良かったので、3本組み合わせることを、定例会で提案しました。霜田さんは、物理的に運び上げられないのならば、3本組み合わせたボスケ(森)ということで良いのではないかと援護射撃してくれました。

中村さんには、重量が1トン未満になるように、鉢径90㎝で根回しをしてもらいました。もし材検で不採用の場合は、根回し経費は支払うつもりでした。

2025年1月10日、施工は始まっていたが、霜田さん、倉田さん、吉村さんと材検。最後までボリュームにこだわっていた吉村さんも、3本組み合わせのボスケがボリュームを出せること、組み合わせた場合のその間の空間を有効活用できることで、納得していただきました。

常緑樹は冬に植栽すると枯れる可能性が高く、また現場は寒い北風が強いので、3月の彼岸を待って、ボスケを植栽しました。